スコットランドを語る会・神戸

JSS企画講演会・報告

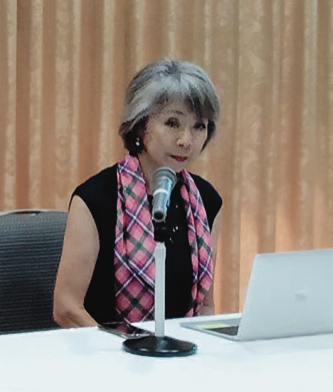

講師:神戸松蔭女子学院大学の教授・山内啓子さん

テーマ:「英国の味覚とスコットランド・お茶とお菓子と文学と」

2024年、9月15日、表題の講演とアフタヌーン・ティーの会を神戸倶楽部(神戸北野町)にて開催しました。

山内啓子さんは教育者であるとともに、実は料理研究家でもあるという、異色の経歴の方でした。この日は大学オリジナルの「神戸松蔭タータン」のスカーフをおしゃれに装って登場されました。

長くNHKTVの「きょうの料理」に出演されていたこともあり、料理は文化であるというお考えを持ち、英語の教育者というだけでなく、言語の背景にある文化を知ることも大切であるという視点で、英語教育を実践なさっています。日本でも小学生への英語授業が始まり、現在は、その英語を教える教員を育てる教育学部教育学科の教授として現場でご活躍されています。

さて、講演の始まりです。まずスコットランドの味覚……その料理は地元の野禽類・乳製品・魚(サーモン・タラ)・野菜・果物などを主にした食材で調理方法もシンプル、スパイス類はあまり使わない味付けである。長い交流のある、ヨーロッパやイングランドの料理の影響を受けている。それから古典も含めて英文学には驚くほど食べ物が登場しないのだそうです。一方英国の児童文学には食べ物やお菓子がたくさん登場するということで、児童向けの冒険小説『ツバメ号とアマゾン号』が紹介されました。この本は英国人作家、アーサー・ランサム著1930年の出版と、少し古いものですが、英国では今なお、子供に読ませたい本の一つとされているものだそうです。日本でも1967年、2003年、2010年(神宮輝夫訳/岩波少年文庫)に翻訳出版されています。

物語の内容は湖水地方の小さな無人島に4人の兄弟がヨット(ツバメ号)で渡り、電気もガスも水道もない島で、子供達だけで夏を過ごすという冒険物語です。

この物語の中に登場する英国菓子は「食は生活の基本」の考え方から、オーブンで焼く、飾りや色彩は限定的で素朴なもの、レーズンヤカラントなどのドライフルーツ入り、身近な人の手製、常温保持、特に長期間保存可能なものという、質実剛健で倹約を美徳とするのが特徴のものです。

物語の中で母親は、キャンプに出かける子供達のために、日持ちするシードケーキを焼いて持たせます。牛乳は毎日新鮮なものを農場に取りに行くこと、食事には必ず緑のもの(野菜)を食べることをなどを伝えます、子供達は料理をする時、大人たちのしていたことを思い出して料理をするのです。

この本が今でも読み継がれているのは人間にとって大切なこと、基本的なこと、自立・自律の容認、堅実の精神、規律遵守、保護と愛情に守られた自由、大人の模倣、が語られているからなのです。

この物語の中に登場するお菓子

原文 (1967年度版訳/2010年度版訳)

bunloaves(甘パン/フルーツケーキ)

bath buns(バス菓子パン/バースパン)

seed cake(種入りケーキ/シードケーキ)

ginger-nuts(生姜入りビスケット/ジンジャービスケット)

ices, strawberry ones(イチゴアイスクリームのような氷菓/イチゴアイスクリーム)

「お菓子」とは

日本ではいろいろな種類を総称してお菓子と呼びますが、英国の場合は、菓子=Sweetsと総称する一言ではなく、次のように、イタリア語やフランス語を語源とした言葉を含め、以下のように細分化した名前で呼ばれていますと、ご紹介がありました。

sweets 菓子・甘いもの、デザート

goodies 美味しいもの、特にキャンディー

confectionary 集合的にお菓子類、pastry cake,jelly

sweetsmeat 砂糖菓子、糖菓、果物の砂糖漬け、puddings:pastries:cakes:biscuits:petis fours sweets:candied fruits,fondans,marzipans,toffee,fudges,truffles

「アフターヌーン・ティー」について

英国では、teaには、tea と tea meal (食事をともなうお茶の週間)があります。

「tea meal」は英国の社会構造と関わりがあり、かつて小工場や農場で働く人々が労働の後、夕方早めに摂る食事をハイ・ティー(high tea) といい、これは労働の後しっかり食欲を満たすためのお茶と食事のことでした。調理をしなくてもすぐに食べられる肉系のコールドビーフなどと、マグ(大きめのカップ)でたっぷり飲むお茶(tea)のことです。一方、労働をしない上流階級のアフタヌーン・ティー(afternoon tea)は、小腹の空いた午後におしのぎ程度に飲むお茶(tea)のこと、リビングのネストテーブルや小さなティー・テーブルでいただいたことが始まり、現在では上流階級だけでなく、人々がお茶をいただき、会話を楽しむものとなっています。

三段重ねのお皿にお菓子類が美しく並べられているアフターヌーン・ティーのスタイルはよく知られています。雰囲気や会話も楽しむものなので、ナプキンや器も大切な要素となり、食器や銀器の発展にもつながりました。

「アフタヌーン・ティー(afternoon tea)」はケーキ類、スコーン、サンドウィッチで構成されますが、サンドウィッチなしの、ケーキ類とスコーンだけのものを「クリーム・ティー (cream tea)」というそうです。スコーンに塗るのは、ジャムが先、それともクリームが先?という楽しいお話もうかがいました。

ここに講演のあらましをご報告します。山内先生興味深く充実したお話を感謝いたします。

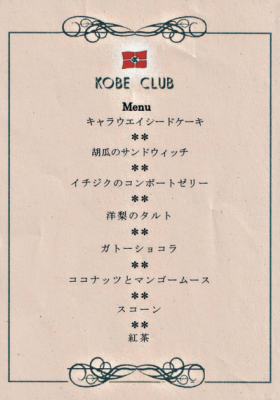

この後のアフタヌーンティーでは、講演で語られた山内先生のレシピによるシードケーキを神戸倶楽部のパテシエが作ってくださったので、倶楽部特製のお菓子ととともに、参加の皆様と美味しくいただき、しばし歓談の時を過ごしました。

講演会の会場となった、「神戸倶楽部」は建替えのためにクローズされるそうです。JSSでは「神戸外國倶楽部」の名称の頃から長く親しみ、お世話になったかけがえのない場所でした。この日は岡部佐和子支配人をお招きして、少しの間ご一緒にお茶を楽しんでいただきました。明治時代初期に関西初の外国人倶楽部として創設された歴史のあるところ。緑に囲まれたゲートを抜けて、玄関に一歩入ると、クラシックな優雅さと落ち着いた雰囲気の素敵な空間が迎えてくれます。たくさんの思い出をありがとうございました。寂しくなります。

(文:國田あつ子)